この時期になると、お子さんの入園や入学を機に働きたいと考えるお母さんからよく質問いただくのが「応募内容にある基本的なパソコン操作ができる方とはどれくらい(操作)できることをいうのでしょう」。

実は、5年ほど職業訓練校でWordやExcel、PowerPoint、インターネット活用などの授業を担当していた関係でこのような質問を受けることが多いんですね。

反対に、採用側から求めているパソコン操作スキルをどう表現すればいいかも質問されることがあります。

スキルを証明するために検定を受検するという方もいらっしゃるのですが、採用側によっては、この検定自体がどの程度のスキルなのか、自社の業務に有効なスキルなのかを知らないという場合もあるんです。

今は、どんな職種・業務でもパソコンを使うことがほとんど。そこで、職業訓練校で再就職に向けてお話してきた経験から、応募条件にある「基本的なパソコンスキル」について記事にしていこうと思います。

応募条件にある「基本的なパソコンスキル」とは

応募条件に「基本的なパソコンスキル」とあると、どの程度?と考えてしまい、応募するかしないか悩んでしまうという話をよく耳にします。これは、地域によっても違うし、業種・職種によっても違うため、どうお伝えすればいいか悩ましいところです。

一般的に言われる「基本的なパソコンスキル」とは、文書作成ソフトや表計算ソフト、プレゼンテーションソフトが使えるかになると思いますが、これらのソフトでどれくらいのことができればいいかは明示されていません。

採用担当の方と基本的なパソコンスキルについてお話したときには

などが挙げられました。この中で特に意識していただきたいのが、ネットリテラシーです。

ネットリテラシーとは、インターネット上にある情報や事象を正しく理解、判断、活用できる力のことをいいます。インターネット上のトラブルに巻き込まれないようにネットリテラシーを身につけておきたいところです。

応募条件に「WordやExcelの基本操作ができる」とある。どれくらいWordやExcelを操作できればいい?

応募条件に具体的なソフトが書かれていることがあります。よく書かれているがWordやExcelなのですが、WordやExcelはほぼどの職場・職域・業種でも使用する可能性があるソフトになってきましたね。

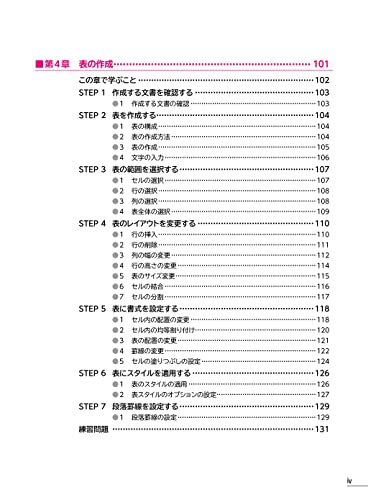

WordやExcelがどれくらい使えればいいかを具体的にお話するのは難しいので、職業訓練校で授業で使っていたテキストを紹介すると

職業訓練校の生徒が卒業するまでに受検したのは、日商PC検定の文書作成、データ活用でした。

※現在は、文書作成、データ活用に加えてプレゼン資料作成もあります。

話が少しそれてしまいますが、WordやExcel、PowerPointのスキルを証明するには、他にMOS(Microsoft Office Specialist)や

上のソフトの操作も含めたパソコン操作全般の検定、P検 ICTプロフィシエンシー検定試験もあります。

個人的には認知度からいうと日商PC検定になるかなと思いますが、パソコン操作全般の操作を学ぶことができるP検がお勧めです(ただし、認知度が低いのが難点)。

MOSには一般レベルの「MOS」と上級者レベルの「MOS Expert」があります。仕事を始めてみて、もっと効率よく操作したいと考えるようになったらMOSを受検してみるのもありだと思います。

パソコンスキルは後からでも身につけられる

分からないことは自分なりに調べる。調べた結果、うまくいかないときは教えていただく

パソコンスキルは、その職場によって必要なものが違ってきます。指示が理解できなかったり言われたとおりにやってもうまくいかなかったりすることはよくあります。

分からないことは自分なりに調べてみて、やってみて、それでもうまくいかないときは分かる人に教えていただく。教えていただいたらお礼を言って、次は教えていただかなくてもできるようにする。

分かる努力をしている人を見て、覚えられない!と頭ごなしに言う人もいるようですが、パソコンの操作スキルというのは、基本からやっている人と自分なりのやり方でやっている人がいるんです。

自分なりのやり方が会社のやり方になっている、なんてことはよくあるんです。

基本的な知識を身につけたうえで、会社のやり方を取り入れてみる。自分に与えられる部分が増えれば改善していくというのもありかもしれませんね。